ESP32のMicroPythonで温湿度センサーを使う方法

この記事では、ESP32とMicroPythonを使って温湿度センサーの値を取得する方法を解説します。

この記事で学べること

- I2Cインタフェース

- ESP32と温湿度センサーの接続方法

- MicroPythonのコード例

- 測定データの確認方法

ステップごとの解説

- 必要な部品を準備する

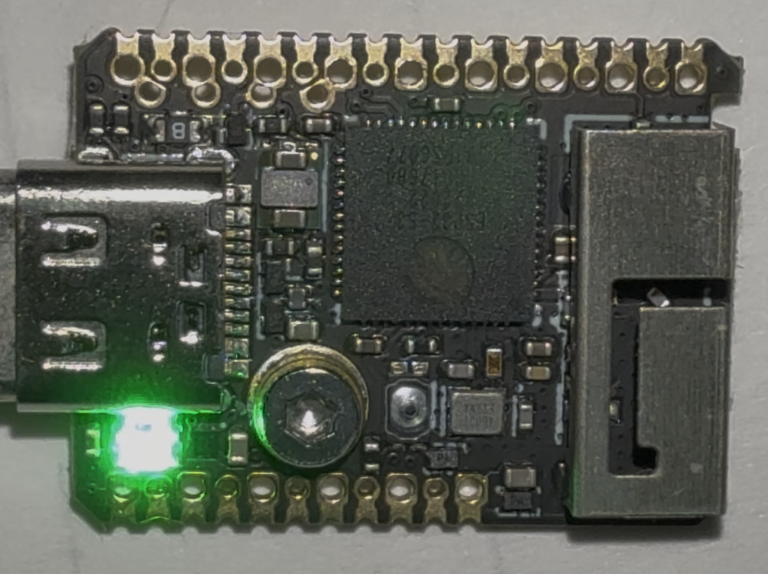

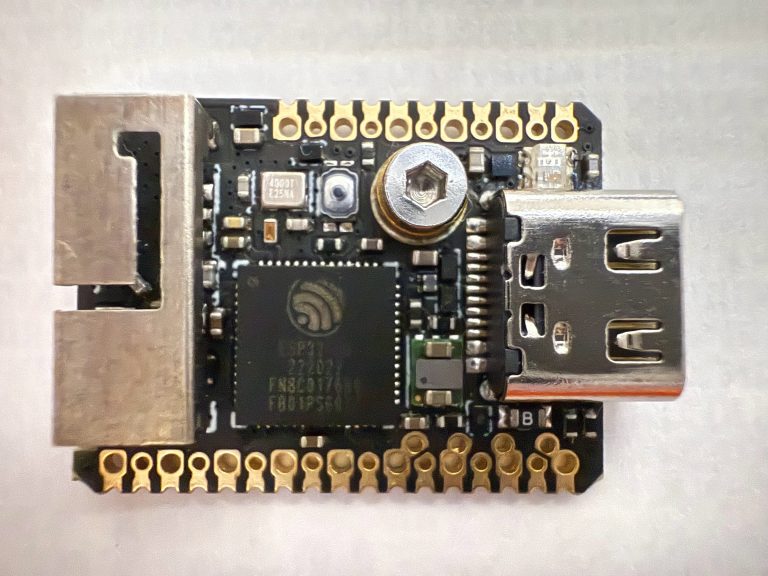

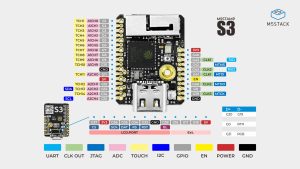

今回も前回、MicroPythonをインストールしたM5STACK社のM5StampS3を使います。

M5StampS3は、Amazon、スイッチサイエンス社、マルツエレック社などで購入することができます。 - M5StampS3にMicroPythonをインストールする

前回の記事を参考にMicroPythonをインストールします。

- 温湿度センサーを準備する

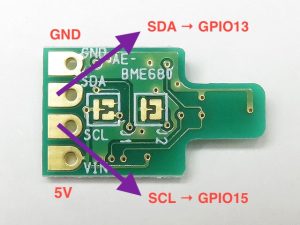

今回は温湿度センサーとして、ボッシュ(BOSCH)製総合環境センサBME680を使用したセンサーモジュールを使います。温度、湿度、圧力(気圧)に加えガス(有機溶剤、アルコール等)の検出が可能です。基板上にI2CレベルコンバータICを実装しているので、M5StampS3とはI2Cインタフェース接続となります。

センサーモジュールのマニュアルはここにあります。

- I2Cインタフェースとは

I²C(Inter-Integrated Circuit)は、マイコンとセンサや液晶モジュールなどの周辺デバイスを、たった 2本の信号線(SDAとSCL) で通信できるシリアル通信方式です。

「アイ・ツー・シー」または「アイ・スクエアド・シー」と読みます。 - I²Cの基本構成

I²C通信では、

マスター(Master):通信を制御する側(例:M5StampS3などのマイコン)

スレーブ(Slave):マスターの命令に従ってデータを送受信するデバイス(例:温度センサ、LCDモジュールなど)

という関係でやり取りします。通信に使うのは2本の信号線だけです:

|

信号線 |

名称 |

役割 |

|

SDA |

Serial Data Line |

データの送受信用 |

|

SCL |

Serial Clock Line |

通信クロック(タイミング)を送る |

さらに、どのデバイスと通信するかを区別するために、各スレーブには「7ビットまたは10ビットのアドレス」 が割り当てられています。

- 通信の仕組み

1. **マスターがスタート信号(Start Condition)**を送信

2. スレーブアドレスを送って、どの機器と通信するか指定

3. 読み取り(Read)か書き込み(Write)を指定

4. データの送受信

5. **ストップ信号(Stop Condition)**で通信終了

通信は常にマスター主導で行われ、スレーブはそれに応答します。 - 🔋 I²Cの特徴

✅ 配線が少ない(SDAとSCLの2本+電源・GND)

✅ 複数のデバイスを同じバス上に接続できる(アドレスで区別)

✅ クロック同期型通信で安定したデータ転送

⚠️ 通信距離は短め(数十センチ程度までが目安)

- M5StampS3のI2Cインタフェース

M5StampS3のI2CインタフェースであるSDAとSCLは下図をみると、GPIO13がSDA、GPIO15がSCLであることがわかります。

- M5StampS3とBME680モジュールとの接続

BME680のSDAとM5StampS3のSDA(GPIO13)、BME680のSCLとM5StampS3のSCL(GPIO15)を接続します。

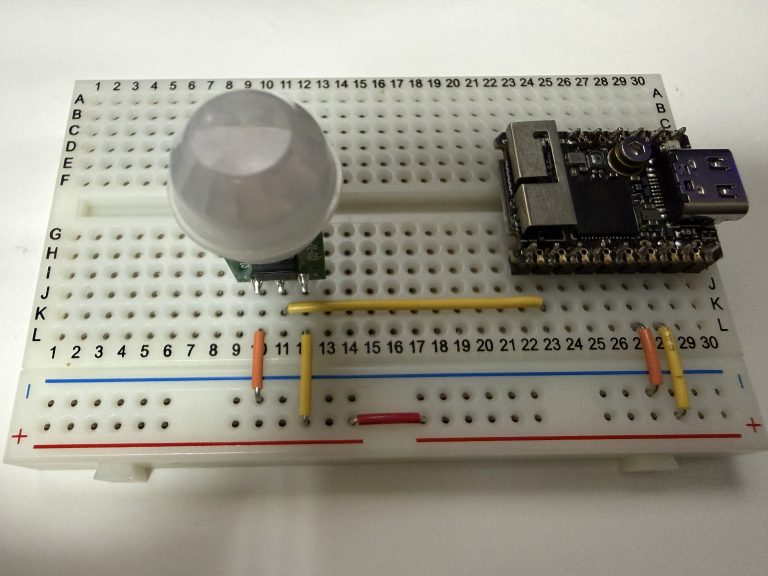

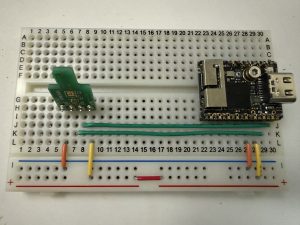

- BME680モジュールとM5StampS3をブレッドボード上で接続する

下表と写真を参考に接続します。

ジャンパーワイヤは、秋月電子やAmazonで入手できます。

|

部品 |

ピン |

ブレッドボードマトリックス番号 |

|

M5StampS3 |

G1 |

22 – I |

|

G3 |

23 – I | |

|

G5 |

24 – I | |

|

G7 |

25 – I | |

|

G9 |

26 – I | |

|

GND |

27 – I | |

|

5V |

28 – I | |

|

G13 |

29 – I | |

|

G15 |

30 – I | |

|

3V3 |

25 – E | |

|

G43 |

26 – E | |

|

G44 |

27 – E | |

|

EN |

28 – E | |

|

G0 |

29 – E | |

|

GND |

30 – E | |

|

BME680モジュール |

VIN |

9 – H |

|

SCL |

8 – H | |

|

SDA |

7 – H | |

|

GND |

6 – H |

|

ジャンパーワイヤ |

ブレッドボードマトリックス番号 |

|

ジャンパーワイヤ1 |

28 – L === 5V |

|

ジャンパーワイヤ2 |

27 – L === GND |

|

ジャンパーワイヤ3 |

30 – J === 8 – J |

|

ジャンパーワイヤ4 |

29 – K === 7 – K |

|

ジャンパーワイヤ5 |

9 – L === 5V |

|

ジャンパーワイヤ6 |

6 – L === GND |

- M5StampS3をPCに接続する

M5StampS3とPCをUSBケーブルで接続します。接続できているか確認します。

ls -l /dev/tty.usbmodem*

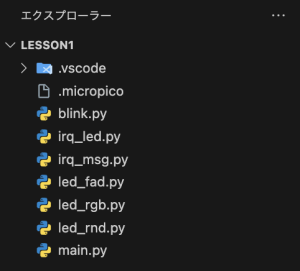

crw-rw-rw- 1 root wheel 0x9000006 8 24 16:37 /dev/tty.usbmodem11401- VSCodeで以前、作ったプロジェクトを選択する

VSCodeを起動して、以前、作ったプロジェクトを選択します。

- エディタで新しいファイルを作成する

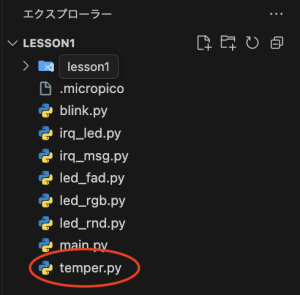

左側のエクスプローラにて右クリックして、「新しいファイル」を選択します。ファイル名を入力する欄が表示されるので、適当に名前を入力します。今回は、「temper.py」としました。

- BME680のドライバをインストールする

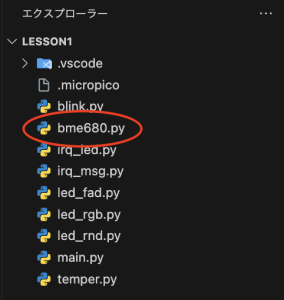

BME680には簡単に使えるようにドライバが公開されているので、インストールします。

モジュールはここにあるので、bme680.pyをダウンロードします。

ダウンロードしたら、bme680.pyをプロジェクトフォルダに保存します。保存したら、bme680.pyを選択して、右クリックから、「Upload file to Pico」をクリックすると、bme680.pyがM5StampS3内に保存されます。

- 下記コードをエディターで記入する

「temper.py」を選択すると、エディター画面が開くので、下記コードを記入して保存します。

from machine import Pin, I2C

import bme680

i2c = I2C(sda=Pin(13), scl=Pin(15))

bme = bme680.BME680_I2C(i2c)

print("temperature : %s" % bme.temperature)

print("humidity : %s" % bme.humidity)

print("pressure : %s" % bme.pressure)

print("gas : %s" % bme.gas)- 「temper.py」を実行する

左のエクスプローラにて、「temper.py」を選択して、右クリックから、「Run current file on Pico」をクリックすると、REPL画面に下記のように、温度、湿度、圧力(気圧)、ガスが表示されます。

温度:temperature、湿度:humidity、圧力(気圧):pressure、ガス:gas

MicroPython v1.26.1 on 2025-09-11; Generic ESP32S3 module with ESP32S3

Type "help()" for more information or .help for custom vREPL commands.

>>>

temperature : 26.635664

humidity : 60.814304

pressure : 1024.4348

gas : 59693

>>> まとめ

ESP32とMicroPythonを使えば、シンプルなコードで温度センサーを動かせます。応用すればIoTデバイスに簡単に組み込めます。